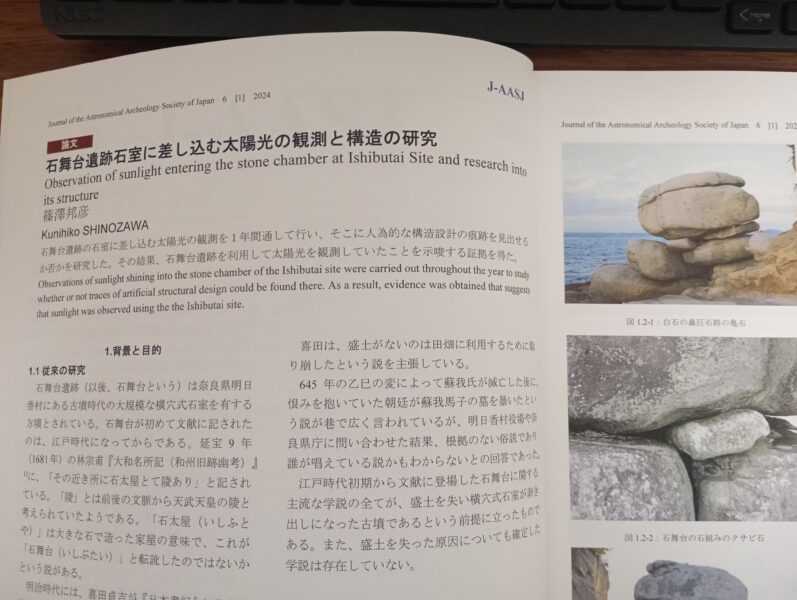

登録NPO白石の鼻巨石群振興会の主任研究員(篠澤邦彦)は、石舞台遺跡における二至二分などの季節の節目における太陽光跡の動きを観察・観測し、白石の鼻巨石群と同じように太陽を観測する機能を持った天文考古遺跡(古代天文台機能)であるという研究成果を発表し、日本天文考古学会(会長上田晴彦)の学会誌No6に掲載されたことを発表します。

日本天文考古学会の学会誌は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が提供しているデータベースであるJ-GLOBALに抄録が登録されます。

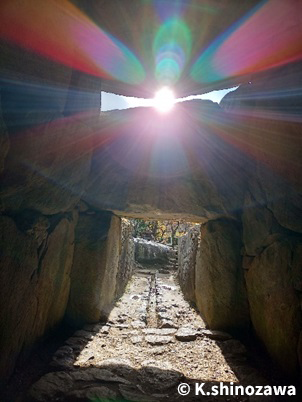

冬至前後の石舞台石室に差し込む太陽光

石舞台遺跡は盛り土がなく、石組みは隙間だらけで半地下の半暗室空間を作り、太陽光をスポットライトのように明瞭に観察することができる。

特に入口上部の開口部は、石室内部に向け傾斜をつけ太陽光を取り込むのに最適な構造となっている。

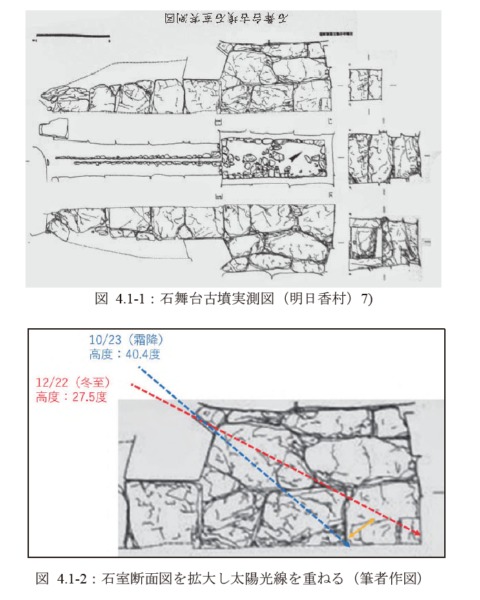

岩脈と太陽光跡の一致

石舞台石室の奥壁には白い岩脈の曲線がある。 岩脈とは、地層や岩石中に、垂直に近い角度で貫入してできた板状の火成岩体であり、元の岩石の割れ目にそって、違う成分のマグマが充填されて冷えて固まり、地上に露頭した時に筋や線のように見える現象である。

その岩脈と太陽軌道がもっと南下し高度が低くなったら冬至頃の太陽光跡の上端が一致するのである。

霜降頃~冬至~雨水まで天窓から太陽光が差し込む

石舞台遺跡の石室には、入口上部の天窓(ルーフボックス)からは、二十四節気の霜降(10月23日前後)から冬至を挟んで雨水頃(2月20頃)の約120日間太陽光が差し込む。

天窓からの太陽光が一番、奥まで差し込む日が冬至である。

そして、冬至には奥壁にある岩脈と太陽の光跡の上端が一致するのである。

太陽の光跡の年間の動きを観察すれば、一太陽年を把握するのは容易である。

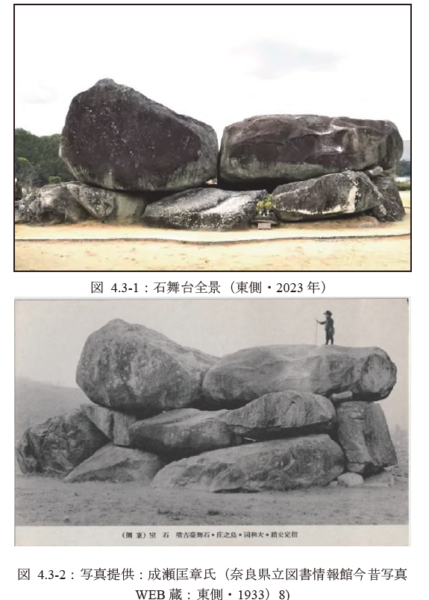

過去と現在の写真との比較

石舞台は1975年に歴史公園として整備され、その時に基壇部分を嵩上げされているのが写真からも分かる。前述したが、石舞台が初めて文献に記されたのは、延宝9年(1681年)の林宗甫『大和名所記(和州旧跡幽考)』に、「その近き所に石太屋とて陵あり」と記されており、「石太屋」(いしふとや)と呼ばれていたことが記録されている。また、暁鐘成の『西国三十三所名所図会』9)(1848)にも石室が剥き出しになった巨大な石舞台の姿が描かれている。人物の大きさから、基壇部分の嵩上げがされてない戦前の写真のような状態であったことが確認できる。

歴史上の資料や過去の写真から考察すると、石舞台が盛土に覆われていた状態を表現している記述はない。知識人の間では江戸時代から石室が露出した荒れた古墳と見なされていた訳ではあるが、石舞台の語源の一説と言われている近隣の民衆が呼んでいた「石太屋」という表現にあるように、見たままの形状である石の大きな家屋、部屋とみなすこともできる。 日本各地には古来より、磐座信仰があり巨大な巨石や、巨大な石組みに対する在来信仰がある。自然のもののもあるが人工のものもある。その中には大きな部屋を構成する岩屋構造となっているものもあり、かつ、天体の動きと関連しているものもある。

その他:検証内容

- 石舞台遺跡と白石の鼻巨石群との類似性

- 石舞台遺跡は盛り土がなく雨水の侵入を前提としている。

- 太陽光を取り入れる天窓(ルーフボックス)の存在

- 世界の天文考古遺跡と類似している(アイルランドのニューグレンジ遺跡など)

論文は13ページ、約1万文字。内容の全文読みたい方は、学会誌No6をご注文ください。

日本天文考古学会No6の注文方法

白石の鼻巨石群振興会では9部入手しております。

(全体で150部しか印刷しておりませんので希少です)

本体価格2,500円

送料:500円

合計3,000円となります。

※振込手数料はご負担ください。

※松山市内で手渡しできる場合は本体価格のみで結構です。

ご注文は以下、申込みフォームからお願いします。

ピータ氏の「白石の鼻巨石群の天文観測所の配置と利用について」も収録

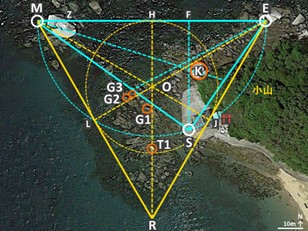

愛媛県の白石の鼻巨石群に対して、その配置から数学的な意図が汲み取れ、πやΦが見いだせるなど、天文観測所以上の知識によって形成されている遺跡ではないかという説を提起したPieter氏の論文も収録。

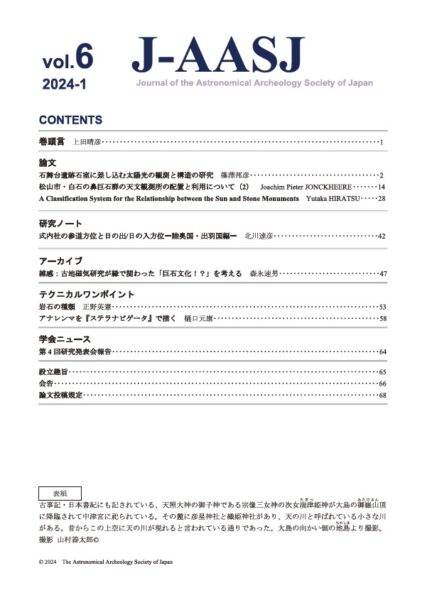

———目次———–

●巻頭言 上田晴彦

論文

●石舞台遺跡石室に差し込む太陽光の観測と構造の研究 篠澤邦彦

●松山市・白石の鼻巨石群の天文観測所の配置と利用について(2) Joachim Pieter JONCKHEERE●A Classification System for the Relationship between the Sun and Stone Monuments Yutaka HIRATSU

研究ノート

●式内社の参道方位と日の出/日の入方位-陸奥国・出羽国編- 北川達彦

アーカイブ

●雑感:古地磁気研究が縁で関わった「巨石文化!?」を考える 森永速男

テクニカルワンポイント

●岩石の種類 正野英憲

●アナレンマを『ステラナビゲータ』で描く 樋口元康